10月17日,中国艺术研究院电影电视研究所举行了以“探寻网络悬疑剧的类型创新与融合之道——从《骨语》系列到《悬镜》”为主题的大型研讨会。其中,悬疑剧《悬镜》由我院戏剧与影视专业教师王滔担任原创编剧。中国艺术研究院院长、党委副书记周庆富,中国电视艺术家协会分党组书记、驻会副主席闫少非,北京市广播电视局党组成员、副局长王志,及腾讯视频高管团队、影视学界多位专家共赴现场,围绕作品创新价值与网络剧的类型创新进行了深入交流。

“探寻网络悬疑剧的类型创新与融合之道”研讨会现场

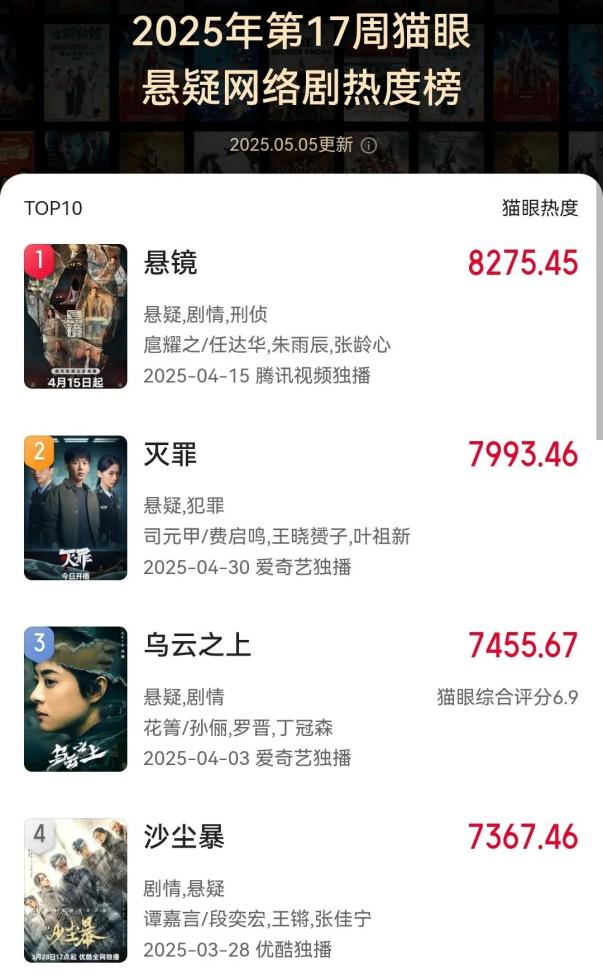

我院戏剧与影视专业教师王滔担任编剧的悬疑剧《悬镜》,凭借硬核主创与创新表达成为2025年类型剧标杆。该剧由扈耀之执导,任达华、朱雨辰、张龄心领衔主演,刘扬担任总制片人,于4月15日腾讯视频独播后口碑热度双高,登顶第17周猫眼悬疑网络剧热度榜榜首。该剧打破悬疑剧“中年男性为主”的受众壁垒,吸引大量年轻观众及女性群体关注,社交平台“民俗悬疑”相关话题持续升温,成为兼具市场热度与口碑的年度作品。该剧还特意邀请西北大学文化遗产学院副院长、博士生导师豆海峰教授担任文化顾问,为本剧提供了丰富而扎实的考古学指导。

《悬镜》海报

《悬镜》2025年第17周猫眼悬疑⽹络剧热度榜夺冠

王滔老师在研讨会上围绕“悬疑+”与“类型创新”分享核心创作思路:其一,“+”是创新关键,但必须守住“悬疑”主轴,不可脱离类型规则。其二,“+”后的创新和编剧自身风格与知识储备紧密相连,让个人风格为悬疑赋能;其三,类型融合的悬疑影视作品,必须以悬疑为主体,融入其他元素的卖点与奇观,创作中始终警惕类型的偏移。

我院戏剧与影视学科教师、《悬镜》编剧王滔在研讨会发言

会上,多位专家学者以《悬镜》为研究案例,对悬疑类型影视剧的创新之路做了多维度的探讨。中央戏剧学院电影电视系主任,教授、博士生导师高雄杰认为,《悬镜》体现了创作团队对“中式恐怖美学”的文化探索与实践能力。剧中对于五行、风水、传统器皿与物件的精心设计,并非浮于表面的元素堆砌,而是真正融入了场景搭建与叙事理念之中。这种根植于本土文化的视觉与氛围营造,形成了一种独特的、专属于东方的悬疑美学风格。这不仅仅是类型的创新,更是文化自信在创作上的具体落地。

电影编剧、导演,中央戏剧学院电影电视系主任,教授、博士生导师,中国夏衍电影学会副会长高雄杰在研讨会发言

中国艺术研究院电影电视研究所副所长孙承健认为,《悬镜》以极具辨识度的形式,将中国古代文化中“阴阳五行”哲学思想作为破解案件的关键线索与凶手犯罪逻辑的核心框架,试图在现代刑侦的科学理性之外,开辟出一种植根于本土文化土壤的独特认知与解密体系,实现了古代文化、东方智慧以及传统美学的一次当代影像转译。

中国艺术研究院电影电视研究所副所长、研究员孙承健在研讨会发言

著名演员任达华谈到自己在《悬镜》中饰演刑警林国强时,认为角色之间的气氛是最重要的。表演就像打乒乓球,比赛的结果固然重要,但比赛的过程中,两位运动员的角力才更加感染观众。

著名演员、《悬镜》林国强扮演者任达华

中国艺术研究院电影电视研究所所长、研究员赵卫防在总结发言中指出,对《骨语》系列到《悬镜》的创新点,集中起来就是叙事创新。守正为本,故事为基,故事必须在守正的基础上创新,其创新点主要有七个方面:第一,叙事讲述从本格化推理向社会化推理过渡;第二,从考古学角度出发产生邪典和邪祟的叙事品格;第三,创作力图达到五个层面的多元化与深度:本能层、情感层、审美层、哲学层、信仰层五层合一,与更多的观众产生了共情;第四,剧作重视对类型规律的正确认知;第五,传统文化赋能影像风格;第六,该剧对新技术的应用达到了新高度;第七,女性专业视角的加入也是创作重要的创新点。

中国艺术研究院电影电视研究所所长、研究员赵卫防

《悬镜》的创作实践,正是我院戏剧与影视专业 “理论与实践深度融合” 教学理念的生动体现。长期以来,戏剧与影视专业始终以行业需求为导向,将影视创作前沿动态和实践经验融入课堂教学,鼓励师生参与真实影视项目。近年来,我院戏剧与影视专业师生团队创作了多部优秀的原创戏剧与影视作品。这些成果共同构建起 “教学赋能实践、实践反哺教学” 的良性体系。未来,我院戏剧与影视专业将继续深化产教融合,为行业培养更多兼具理论素养与实战能力的复合型影视人才。