二十世纪四十年代修筑的陇海铁路,打通了中国东西部的大道。系在这条现代交通线上的咸铜支线,在我的家乡黄堡镇设有车站,距离车站背后土原上的我的祖地南凹村不过二十里地。在我二十岁的时候,我要走出家乡,在黄堡车站乘车,去省城读大学了。这条铁路,好像是专门为我设置的一条改变人生命运的阳关大道。

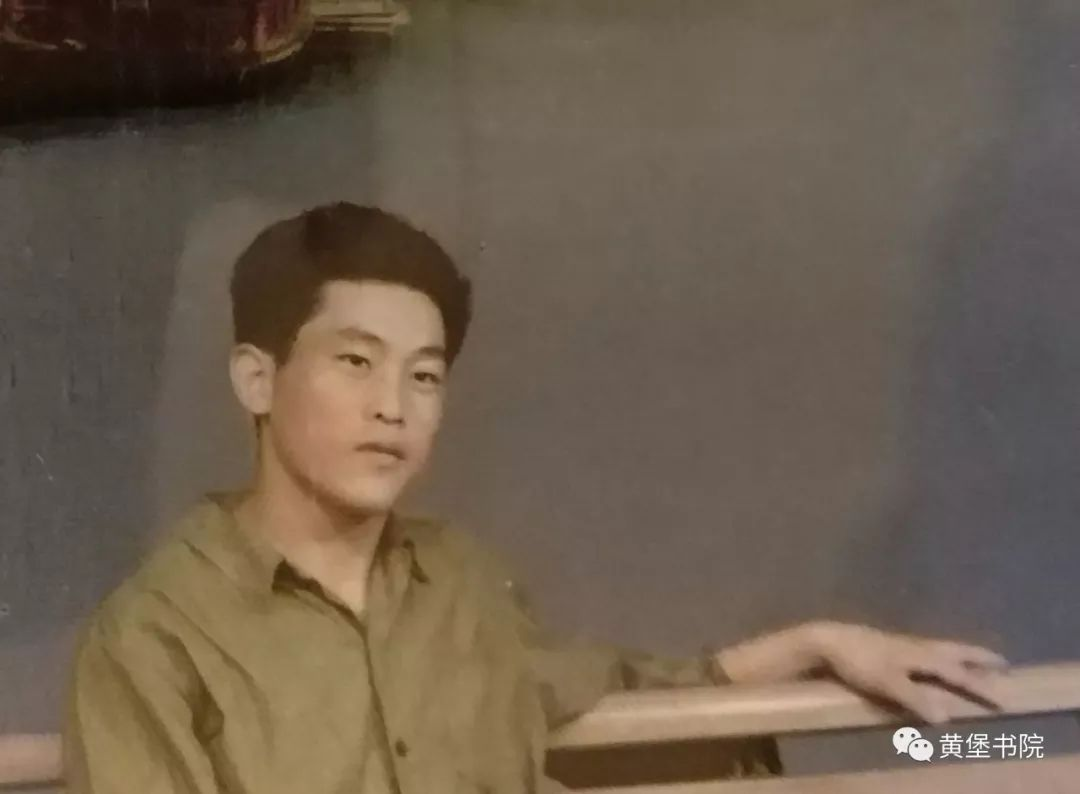

和谷在兴庆公园 1975

祖父一路送我到车站,叮咛了好多话,多年后我记得的只有两句话。一句是不吃苦中苦,焉能人上人,一句是披一张人皮不容易,前三十年好活,后三十年难活。祖父当时五十七岁,我在五十七岁时归园田居,祖父在六十七岁时去世,这苍茫的时空间到底蕴含了多少人生的意味,好像是一场梦。送我到车站的还有我的矿山刘指导员,他当时四十出头,是从空军地勤转业的,对我提携有加,特意送我一只他当兵收获的蓝色帆布箱。四十年后,我找到在车站附近村子养老的刘蔚海老先生,我仍叫他老刘,他说,你还个娃么,怎么就头发白了。我说,我六十了,你八十有三了,都过去四十年了。他说,你看这世事,真是没意思。我看过老刘的第二天,我父亲去世。患病六年,一直站在死神面前庇护着我辈的父亲扛到了八十有一,像一棵老树终于轰然倒下了,我突然感到了孤独无依。

入学前,我在红旗饭店接受大学工宣队老师的面试。老师是南方口音,个子不高,白白净净的,很清瘦,和蔼可亲,顺利通过了面试。其面试内容我完全没印象了,只是清楚地记得,一位操河南口音的小伙子,也是从另一个矿上来面试的,他在走道上与我热情搭讪。他说,你知道托尔斯泰吗?我说,不知道,什么托尔斯泰?他说,俄国的大作家。当我后来在大学图书馆读到托尔斯泰时,记起了当初的情景,不禁想笑。他成了我的同窗,尔后分回原来的矿上,之后多少年再没有了他的任何消息。一位女同学口齿伶俐,曾是一派组织的播音员,对立派威胁要割她的舌头,毕业回到原籍,后在地方志供职,送我一本我的前辈文瑄老人主纂的民国版县志。另一位女同学,做过工会主席。一位从火车站搬运工来的同学,后来做了博物馆书记,为我提供过查阅文史资料的方便。还有一位当过工厂书记,后来没有了音讯。与我一起入学的几位原籍同学,命运各不相同,偶尔相遇的已经不再谈论什么文学。我所在的水泥厂,先后陆续推荐上大学的有十多人,有学化学化工的,学体育的,学财会的,人各有志,各得其所,改变了人生的命运。而我的多数工友守在矿山,直至退休。假如我一直在矿山供职,娶一个乡下媳妇,生一男半女,在乡下箍两孔砖窑,种几亩地,务一个果园,死后葬于自家地里,何尝不是一生。

我从渭北原上来,怯生生地走入城河沿边上的西北大学北门,在古槐的掩映下,走过砖铺的甬道,找到一楼东头拐角第一间男生宿舍靠窗的西边上铺,去看教室和图书馆,去食堂排队买饭,成了中文系甲班的一名工农兵学员。别了,我的乡村,我的矿山,在我二十岁的时候,有幸进入大学高等学府,去实现自己从事文学写作的梦想。

文化革命的风暴,摧残或洗礼了古老的大学校园。号称西北大学,乃中国西北部最早创建的国立西北大学,其他院校是它的分支,是儿子辈或孙子辈。鲁迅当年在这里讲过学,足以让它光彩百年。经历造反和武斗的那几届学生已经下放到了部队农场,校园在闲置了一两个春夏秋冬之后,迎来了充满朝气的一群叫作工农兵学员的年轻人,他们来自工厂农村兵营,其使命是上大学,管大学,改造大学。进入大学前,他们大多是下乡或回乡知识青年,有的是工人或战士,但几乎无一不是初中或高中的毕业生,通称老三届。同学之间年龄相差多至六岁,学中文的男女同学各半,来自五湖四海,出身背景在工农兵之外各有不同。北京知青,广东籍士兵,干部子弟,农民的儿女,各有优势与劣势。

工农兵学员进大学

开始的第一节体育课,在学校东边的大操场进行长跑测验,我竟然不费力气地把第二名甩了半圈,矿工嘛。我不知怎么被班主任朱老师器重,指定为文体委员,每天带全班上早操,在男女生宿舍之间的小树林集合,跑步,做操。在学业上,我们初六八毕业的同学,自然比高中生基础差得多,现代文学和古汉语以及外国文学,几乎是从头学起。付庚生教授的唐诗讲得很好,一咏三叹,唏嘘连连,诗人的际遇和心境,让人从内心发生共鸣,诗原来是这样的。杨先生的古汉语,讲到方言最有趣。单先生讲鲁迅作品,尤其讲鲁迅在西安讲学的故事,同学们感到神秘。薛先生的外国文学讲得很优雅,郑先生的写作课一板一眼,蒙先生的红楼梦讲得鼻涕涎水,都给我留下深刻印象。房老师讲课老是望着天花板,有位老师的醋溜普通话,有位老师的照本宣科,也成为课余的谈资。在读专业课的同时,我钻图书馆借阅的兴趣是现代诗歌,五四时期的,五六十年代的,读得入迷。开学第一学期,校报发表了我一首快板诗,接着是一组实习小诗六首。在户县余下终南山下实习,我住在农户家,将所见所闻用自由体小诗的形式写了出来,偷偷塞入校报的投稿箱,结果第三天就刊出了,校报出现在男生宿舍的桌子上,同学们争相传阅。写作的最初收获,一下子变成了动力,欣喜且信心倍增。班上的另一位贾同学,也发表了一首诗,写的是他父亲当年的相片和他自己入学的相片,诗味很浓。我便与他结伴,给报刊社出版社投稿,但大多石沉大海。有一个假期,我也没回家,一是节省路费,二是想安静地读书写作。

中文系72级甲班一组

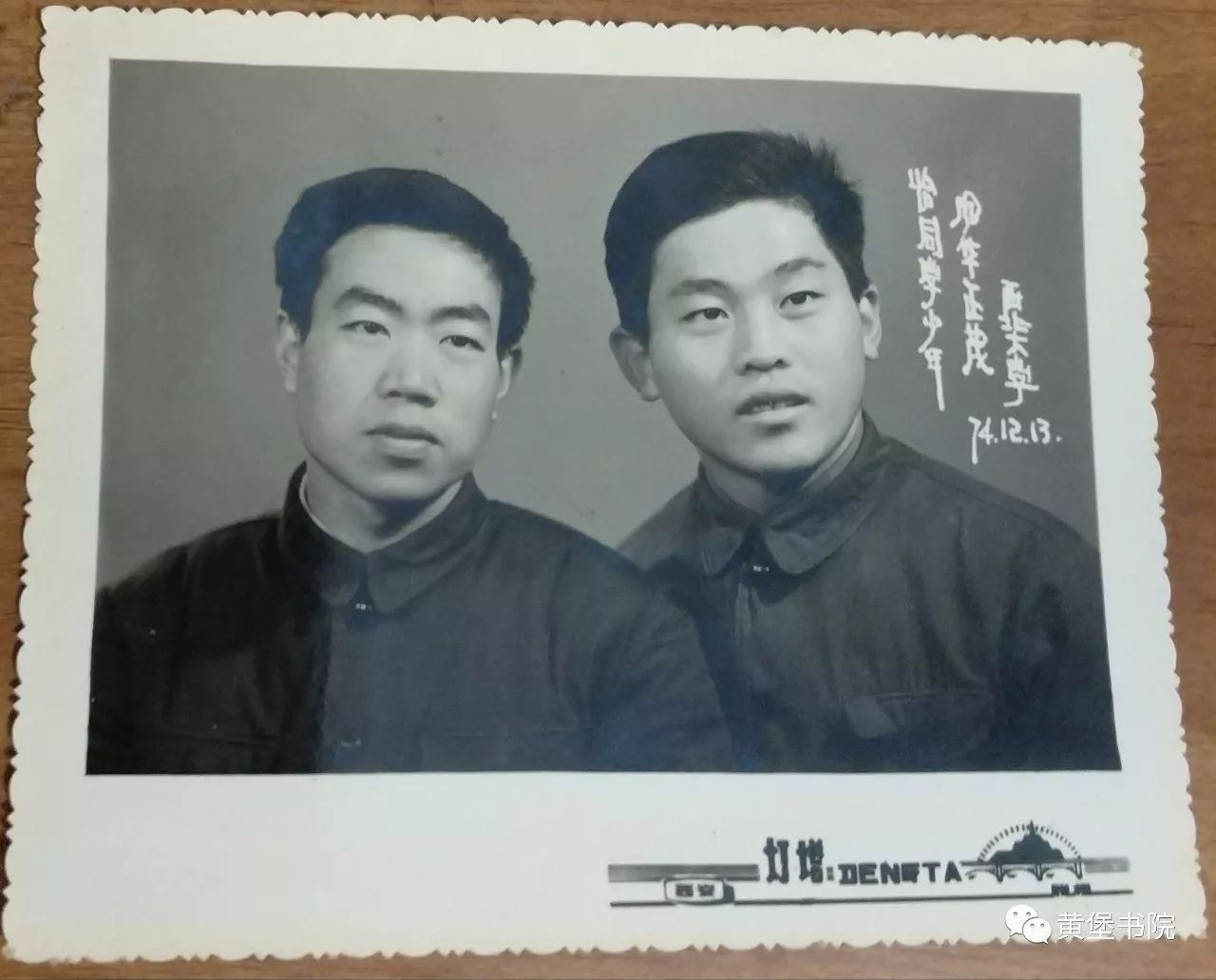

当时有一首出自北京大学的《理想之歌》,流传一时。马雅可夫斯基的阶梯诗,贺敬之、艾青、郭小川的诗,我们已经很熟悉。贾同学在等着坐亲戚的卡车回家,二人便约定一起写一首《工农兵学员之歌》。天气闷热,我们在宿舍里仅穿一条裤头,诗兴大发,从长江黄河写起,到工农兵学员的历史使命,洋洋洒洒写了几百行。投寄出版社后,抗美援朝诗人文大家先生约见了我们,他已经用小楷毛笔圈圈点点,从头到尾修改编辑了一遍,准备出版。之后我们拿到了新书《放歌天安门》,我们的诗作是几首抒情长诗之一。为纪念这一事件,我和贾同学专门到西大街灯塔照相馆合影,写上恰同学少年风华正茂的字样。这张照片,便成了多年之后追忆大学时代情谊的凭证。

与平凹出版诗集留影 1974

陕西渭南的双王村,一直是农业发展方面的典型,出版社组织作家和学员编写一本社史,我有幸作为其中的一员,来到渭河边的村庄住了两三个月。牵头的李作家是抗美援朝时代的诗人,健谈,思想活跃,也写过一些有影响的报告文学。李作家在文化革命中是省作家协会的头儿,根红苗正,参与批斗过柳青等知名作家。他手头的一本《创业史》,圈圈点点,写满了眉批,大多是批评的文字。我却从这本书中,读到了真正有文学性的文字,真切的乡村生活,浪漫的文学情调,让我着迷。双王曾是作家王汶石蹲点的地方,他在这里写出了名篇《风雪之夜》。我们一边读王汶石的小说,一边在访问中寻找作品原型的影子。我住在一家贫农的棚子里,用木棍搭的床铺,铺了麦草,相当于储藏室,光线很暗,常常睡到半夜,床铺塌了,索性就蜷曲在麦草中捱到天亮。吃的是派饭,一家一户往过轮,苞谷糁,酸菜,粗粮馍,吃得很香。田野上的庄稼和绿树,人群和牲畜,炊烟和落霞,和村民生存的故事,让我产生一种不同于家乡的美好感受。生活,多么美好啊。我所写的妇女队长一章,经过李作家的修改,文字简洁生动多了。郑老师带队,他与李作家喜笑怒骂,有争论有合作,但到最后,不知什么原因,此书未能面世。从延安群众日报到省报的丁总编辑,这时也被下放到这里劳动改造,在他的联络下,我们一行数人到了太行山参观访问,到了兵工厂遗址和红旗渠。之后,我和贾同学到北门里看望过李作家,一起帮忙抄写稿子。贾同学出了大名,有人问我,李作家说你和贾同学是他的学生,我说是,青出于蓝是寻常事。毕业时,我与王同学一起去岐山西方采访赤脚医生的故事,创作了独幕话剧《白衣天使》,却没有条件排演。毕业论文《论红楼梦的艺术特征》,是与陈同学合作,在蒙先生的辅导下完成的,收入有关著述出版。记得当时住在出版社北门里的招待所,口若悬河的蒙先生仍然那么鼻涕涎水地为弟子们布道,不料有一天来了蒙师母,不知何事与先生吵闹,先生沉默良久,想对师母动手,却只是将火柴盒轻轻地扔了过去。我们做弟子的,想笑却不敢笑出声。工农兵上管改,没有了所谓的师道尊严,大家亲如父子兄弟,关系很融洽。脸上已有老年斑的单先生,经常到学生宿舍聊天,一口河南腔,乐呵呵地,征求同学们对他教学方式的意见。尤其是挖地道的劳动,说说笑笑,吃苦劳累,包括日后当了校长的有羞怯笑容的老师,大嘴巴的海南籍陈老师,都让人难以忘却。

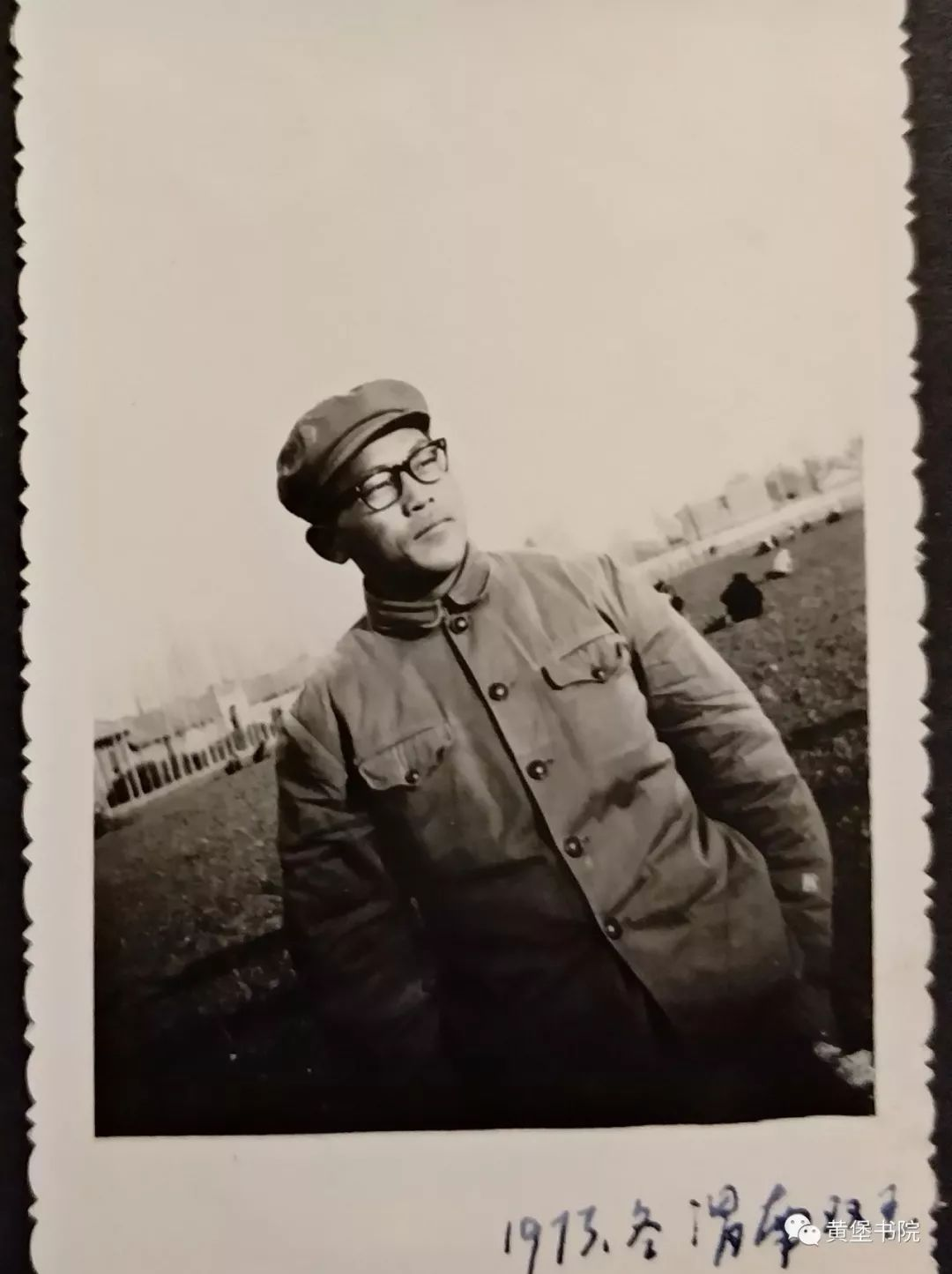

渭南实习写社史 1973

一位从新疆大学来进修的老师,南方人,他和我们一起下乡时,给我们看他的夫人,一个穿连衣裙的姑娘。这是文化革命前的照片,让我们十分羡慕,美的不一定是姑娘,而是那亭亭玉立的装扮。在学校里,谁也没见过哪位女老师或女生穿裙子,那是资产阶级的标志。口红,香水,搽脂抹粉,卷发,甚至连蓄长发也被视为小资产阶级情调,一般仅使用香皂和搽脸油。我解除了乡下的婚约,却没有在同学中物色到对象。班上大多女生比我年长,仅有的几位年龄相当的女生,不论美丑如何,首先是城市与农村、干部与农民的家庭背景的差异。风华正茂的年纪,却那么不自信,未敢向任何自己看得上的女生发出所谓爱情的信号。此一时彼一时,多年之后的命运转变,也许悔不该放弃某种爱的机遇,但在当时只能是痴心妄想。也曾有过旅途中的一见钟情,发出了情书,遇到挫折后即刻收兵。也曾与矿山女工友颇有好感,书信往来只是工友之谊,不敢越雷池半步,犹疑徘徊,丧失了机会。以至大学毕业,我还是光杆司令一个,怀揣五花六花,皆为过眼烟云,毫无斩获地结束了三年大学生活,转身面对新的生活。

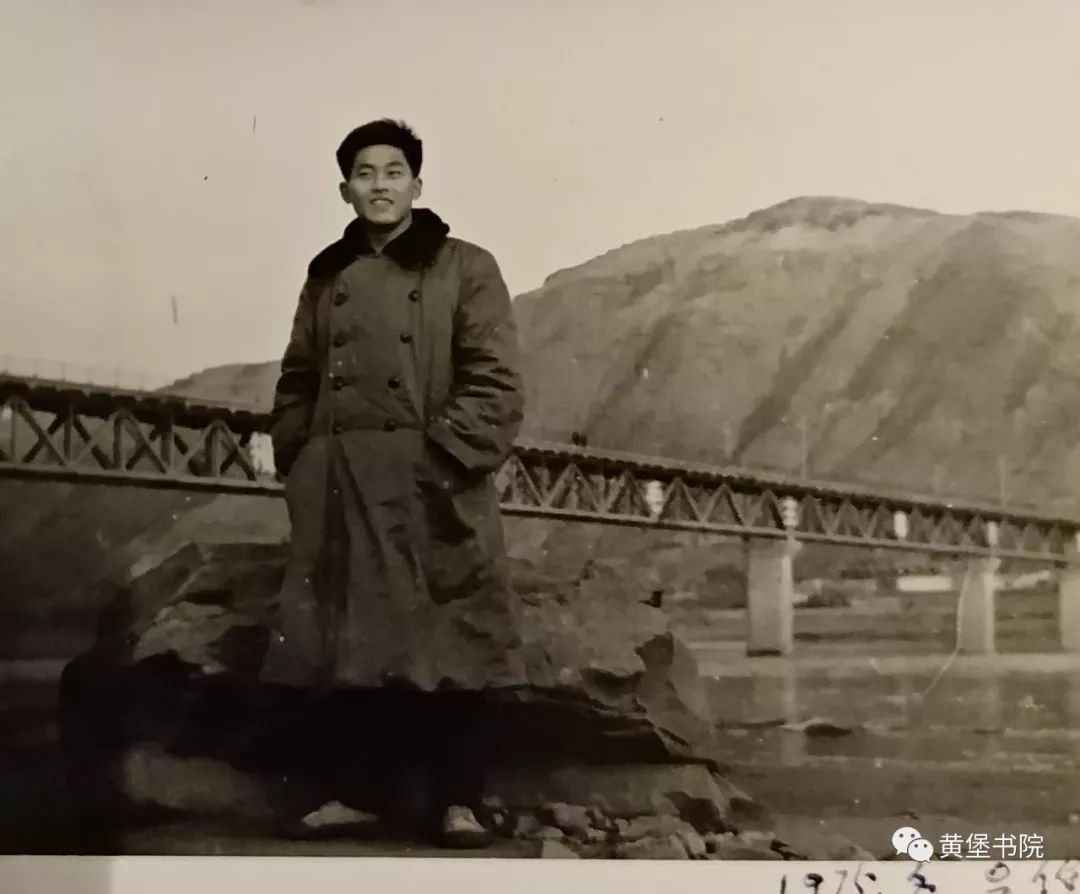

吴堡采访 1975

工农兵学员哪里来哪里去,是毕业的原则出路。留校任教者和管理者,一个班也就两三人,留下学业突出的原高六六届的冯同学和班干部的少数民族的李同学,另一班干部的崔同学留校后原单位不放人,也好作罢。参加统一分配留在省城的,党政机关有一两个,其他需要一两个,编辑出版机构有我和贾同学,也许是因为在校期间发表过作品,他去了出版社,我去了正在筹办的杂志社。中间有个插曲,我开始的去向是渭北一个航空机构,我想比煤城要好些,同意了。很快,说把我调整到省城办杂志,我当然喜出望外。一位擅长外语的王同学分到了这个航空机构,他找我商量,说他的家在省城,可否对换一下。我想,这事恐怕不是自己能做了主的。共青团省委的宣传部马部长来到学校,与我见了面,说是先分到宣传部,伺机筹办青年杂志,我悦意。这样,我便烧了高香,幸运地留在了省城,从而开始了古都生活的艰难而乐观的漫长日子。

作者简介:

和谷,1952年生,陕西铜川人,毕业于西北大学中文系。国家一级作家,陕西省作协顾问,黄堡书院院长。《市长张铁民》获中国作协全国优秀报告文学奖。著作《和谷文集》14卷、《柳公权传》、舞剧《白鹿原》等多部。作品译为英文、法文。

图文来源:浅海文苑《陕西文史资料33辑》三秦出版社(部分删减)