本想待年老写自传时将大学写一章,不料不久前看到孔明《兰大与我》,不禁勾起我对大学生活的回忆,再一想自己也半老不小了,看到孔明文中不少大学时期的珍贵插图,寻找一番自己的大学物件,仅有大学毕业证、学士学位证和研究生考试成绩单,以及一些信件,少得可怜,这就是六七次搬家的后遗症。适值大学毕业40周年,那就不妨回忆一番并行诸文字,聊补遗憾吧。

1979年9月,正是秋高气爽秋收在即的季节,我告别生活了19年的大荔县汉村乡(后来撤乡并镇到许庄镇)义井村的本家亲戚和父老乡亲,步行出村,登上东坡,在临县蒲城县坞坭车站新媳妇上轿头一回乘坐西(安)韩(城)铁路的火车,向着西南方向开去。经过四五个小时运行,也是新媳妇到婆家头一回来到陕西省城西安市,在火车站一下车,就看到车站对面广场上西北大学迎接新生的接待站,忙走上前去,拿出西北大学寄来的录取和入学通知书,接站的老师和学兄看后便将我引到一辆接新生的大轿子车上。

不久,大轿车启动驶出火车站,记得大致途经解放路、五路口、西五路、北大街、钟鼓楼、西门、环城西路、太白路,从西大西门(正门)进入校园。在中文系正式报到后被安排到校北门里西侧的一排平房中的一间,房间和院子没有厕所,一时内急,一打听才说附近楼房里有,心想茅子(老家对厕所的俗称)盖在楼房里太浪费了吧,几经询问,才找到厕所解决了不留情的水火问题。宿舍房子不大,摆放着六个上下架子床,我占据其中的一个上铺,在长安居大不易的十三朝古都占据一席之地,开始了大学生活。

那时的大学生活简单而丰富,说简单,那就是三点一线,所谓三点就是宿舍、教室、图书馆,宿舍刚才说了,不再赘述,教室也不固定,因为刚恢复高考不久,教室师资都很紧张,根据临时通知而调整变动,记得大一大二时主要在平房教室,大二大三才升级到楼房教室。图书馆是我们课余主要逗留的地方,那时的图书馆座位很紧张,往往被捷足先登者占领,所以一下课顾不上到宿舍或去食堂吃饭就先直奔图书馆阅览室占位子。我们那时的大学生在中小学时期适逢文化大革命,整天学工学农学军,没有学下多少文化课,所以大家十分珍惜来之不易的大学学习机会,可以说一门心思学习、学习、再学习。别说学校不让在校期间谈恋爱,就是让谈也无心思谈,何况我这九岁才上学启蒙的晚熟之人,根本无谈恋爱的念头,可以说一门心思上课听讲,下课做作业或泡图书馆,我常和同宿舍的张养年、洪继龙一起去图书馆,后来张养年竟与图书馆员王春香暗送秋波,大学毕业就成为连理枝了,不幸的是养年英年早逝,后来我和同学们参加其子婚礼时以自己的名义并代表同学理事会行礼。如今,我的大学同班同学也是乡党的杨乐生已从西大图书馆馆长的位子上退居二线,该馆的马光华馆员还与我不时联系问候,前不久到西大参观贾平凹文学馆还应邀到校图书馆与马馆员见面推介朋友收藏的古籍,马馆员还说起当年我们泡图书馆的情形,如在目前。

由于我的老家在偏僻的农村,图书很少,所以在中小学时读到的课外书很少。上大学后如饥似渴地读老师布置的课外图书或中外文学名著,通过阅读中外文学名著,才知道了中外古今所发生的那么丰富多彩的故事。当然有幸赶上激情燃烧的岁月和正处于青春时期的我们也读了大量的中外诗词,中国的《诗经》《楚辞》、唐诗宋词元曲自不必多说,就说过去从未接触过的外国诗歌可以说饱餐一番,普希金、叶赛宁、叶芝、裴多菲、雪莱、泰戈尔等等,至今回想起裴多菲“生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,二者皆可抛。”仍心有戚戚焉,联想到今年新冠肺炎疫情爆发以来,西方的人们不愿戴口罩,是否中这首诗歌的毒太深?那时张养年同学有诗人气质,不仅爱读诗,而且爱写诗,写了不少诗歌,我也怀疑他的英年早逝是否与诗情燃烧太盛有关?

也许由于喜爱诗词,我有幸成为武复兴老师教授的唐诗概论和雷树田老师教授的诗词格律两门课的课代表,除了上课听讲领会外,课外也写过一些诗词,记得还在校刊上发表过几首。大学毕业后还加入过陕西省诗词学会,被武复兴老师推荐为诗词学会的理事。在出版社做编辑时编辑过《唐人诗咏大雁塔》《张良庙诗文匾联集注》等诗集。

大学生活的简单再一个体现在伙食上,那时根据每个学生家庭经济情况给予生活补助,也就是助学金,我家是下中农成分,父亲在乡镇工作,母亲是农家妇女,享受每月19.5的二等助学金。那时伙食简单,60-70%的细粮,30-40的粗粮,每顿饭都有黄玉米面做的发糕,似乎比老家吃的白玉米面发糕好看好吃一点,物以稀为奇,久而久之也就那么回事了,好在我口食粗,几乎天天都要“发”一下。白面蒸馍不是每顿都有,大米更是稀缺,每月发三五张大米票,陕南的同学习惯吃大米饭,所以每次一发大米票,他们就来收票,我是关中人,习惯面食,吃不吃大米饭无所谓,所以就将大米票送给黄鹏程、陈敏等陕南同学分享了。副食品种也少,以素菜为主,荤菜少,去得晚就啥菜都没有了,常常为排队打饭争先恐后,有的同学甚至和同学或师傅骂架打架。也有改善生活的那么几次,我们去食堂帮灶包包子或饺子,吃一斤不在话下。总之营养要比在老家是好多了,所以大学期间还长高了两公分。

我是在老家粗茶淡饭惯了,在大学就觉得生活很好,大一大二时每月省吃俭用还能节余三五元,买个书本文具,大学积攒的一大箱子图书就是从牙缝里抠出来的。那时校园里有个西大书亭,是新华书店设在大学里的一个门市部,门面不大,也就四五十平米,两三个店员,服务挺热情,是我常去的地方,我记得在这里我购买了王力的《汉语音韵学》、朱光潜《美学文集》等书,还购买了《辞海》文学、历史、地理、经济等十来个分册,可谓金额最大的购书了,也不过十几元,那时的书价便宜,穷学生还能选购一些,以满足学习求知的渴望。

说大学生活丰富,主要指的是那时的学习和精神生活。我们有幸赶上改革开放初期的思想解放、实践是检验真理的唯一标准的大讨论,我们的观念得以空前更新,眼界得以空前开阔,思想得以空前解放。加之我们也阅读了西方一些哲学家的著作,比如佛洛依德《梦的解析》、萨特《存在与虚无》等,一度有点言必称萨特、佛洛依德。当然我也选修了李祥瑞老师马列主义理论课,这是一门新课,对我们学生而言是一知半解的新课,对老师而言也是一门没有教参的新课。那时,西方萨特的哲学思想和佛洛依德的心理学风靡校园,马列主义似乎已经衰微。因此,马列主义理论课不是一门好教的课。我们那时年轻气盛,求知欲旺盛,对老师要求也高,记得王静波、刘秀兰、李祥瑞老师当年为我们带课时,由于初讲或转讲等故,有些教材他们尚未吃透,现蒸现卖,似是而非,而我们却打破砂锅要问(纹)到底,对听不懂的问题穷追不舍,弄得老师下不了台,甚至气哭了女老师。但李祥瑞老师人如其名,慈祥仁厚,总是笑呵呵的诲人不倦,他授课深入浅出,实事求是,不掩饰,不讳言,不虚美,讲真话,讲实情,讲信史,使我们对马列主义理论有了比较系统和准确的认识,使我们建立起正确的三观和初心,正如李明斌学兄所言:祥瑞老师虽然教授的是比较难讲的党史课,但他严谨的治学精神和实事求是的作风给我们留下深刻的印象。或如董惠安学兄的实话实说:李祥瑞老师讲的是真正的党史。有些内容至今记忆犹新。

至今难忘的还有毛黎村老师《文学概论》的对《组织部新来的年轻人》《第四十一》的精彩讲授、安旗老师《李白研究》现场激情吟唱李白的《将进酒》《蜀道难》、孟昭燕老师对戏剧艺术的娓娓道来、张华老师对鲁迅作品的深刻解读、赵俊贤老师对《大木匠》《李大顺造屋》的绘声绘色的分析、同向荣老师对美学的独到见解……

那时,西大中文系创办了一本名为《希望》的文学杂志,主要由七七级和七八级学兄们编辑,虽然是学生编辑的校内刊物,但因为刊登一些很有思想锋芒的文学作品,影响越来越大,由中文系扩散到全校甚至校外。

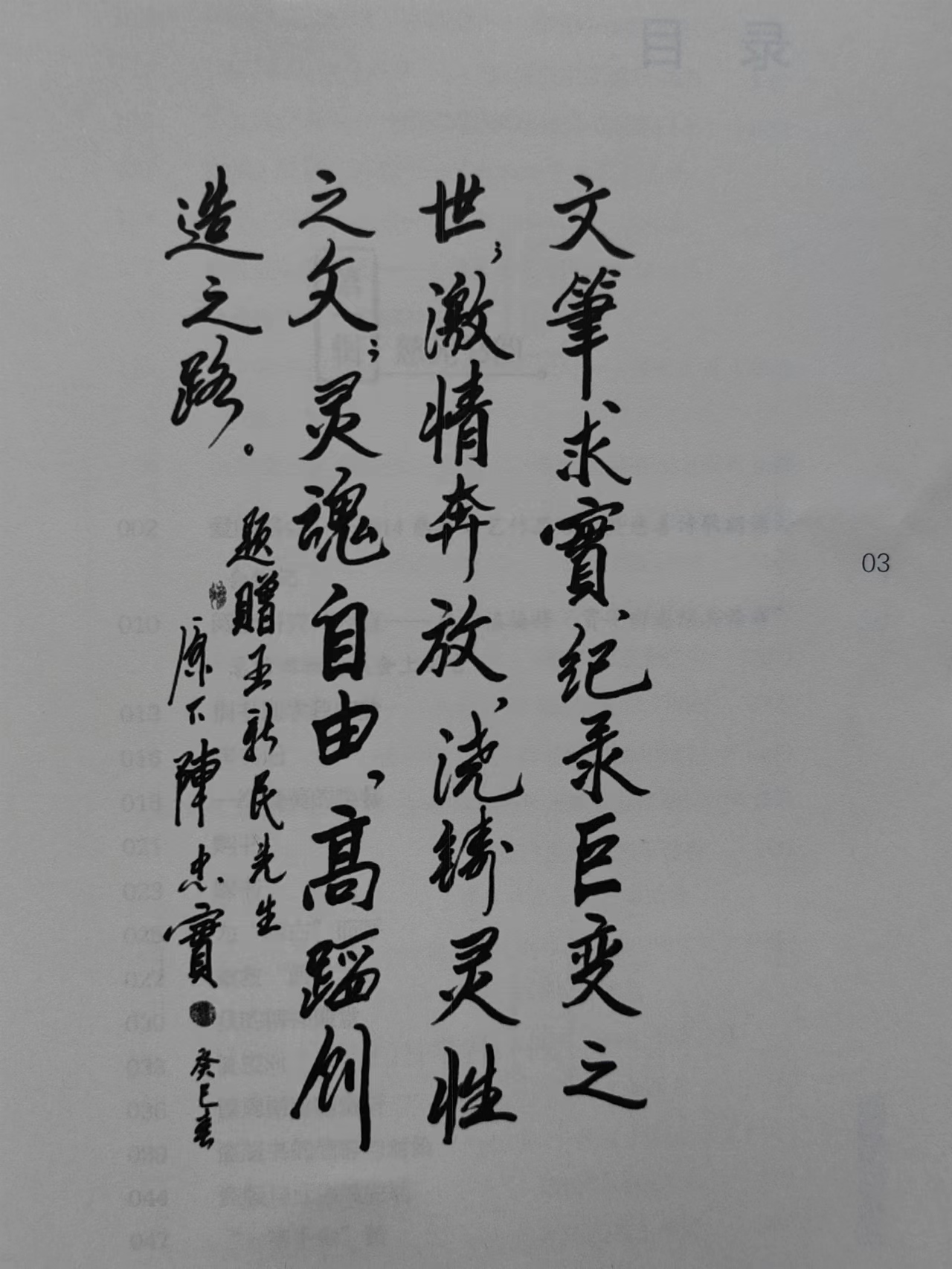

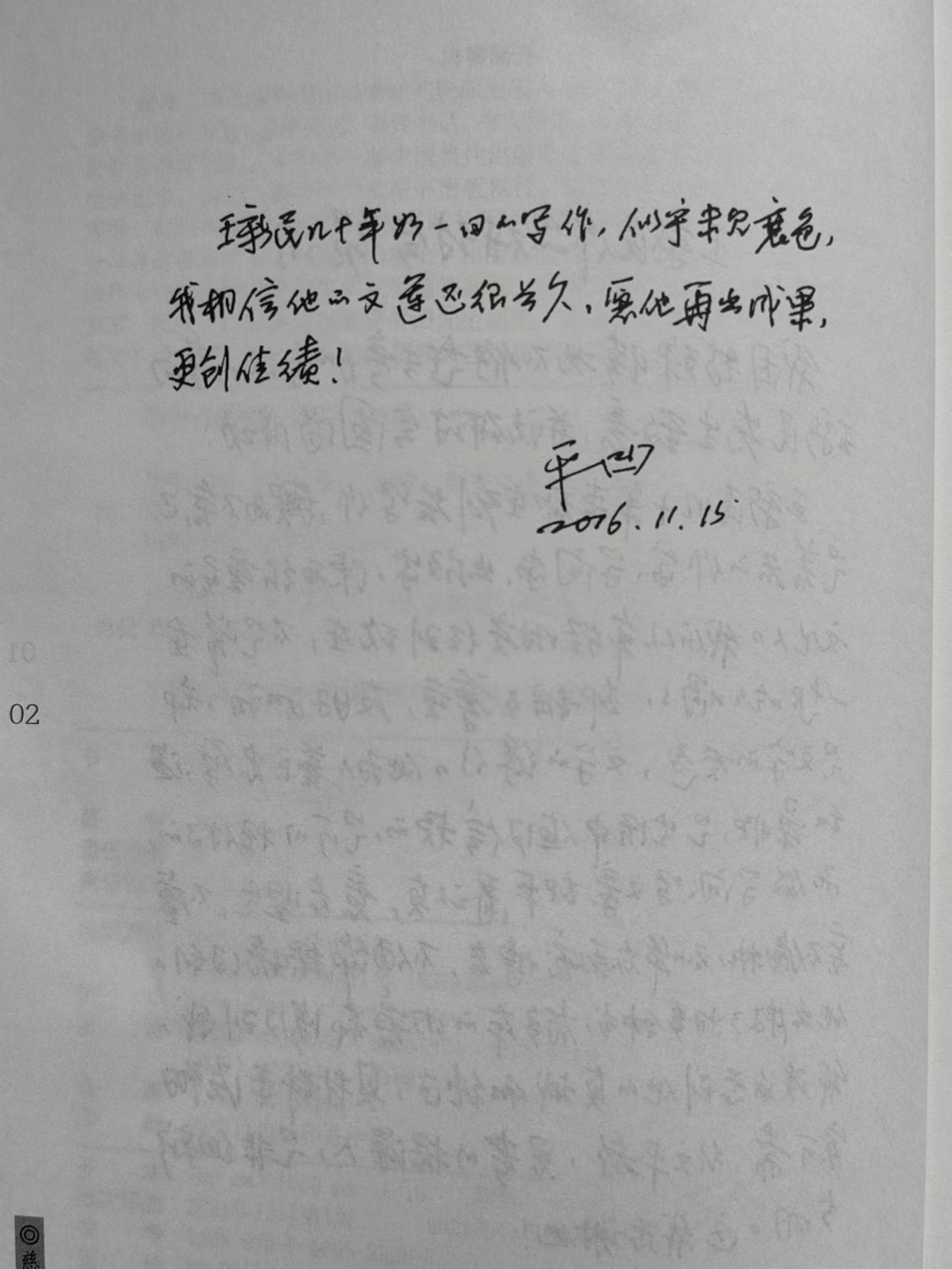

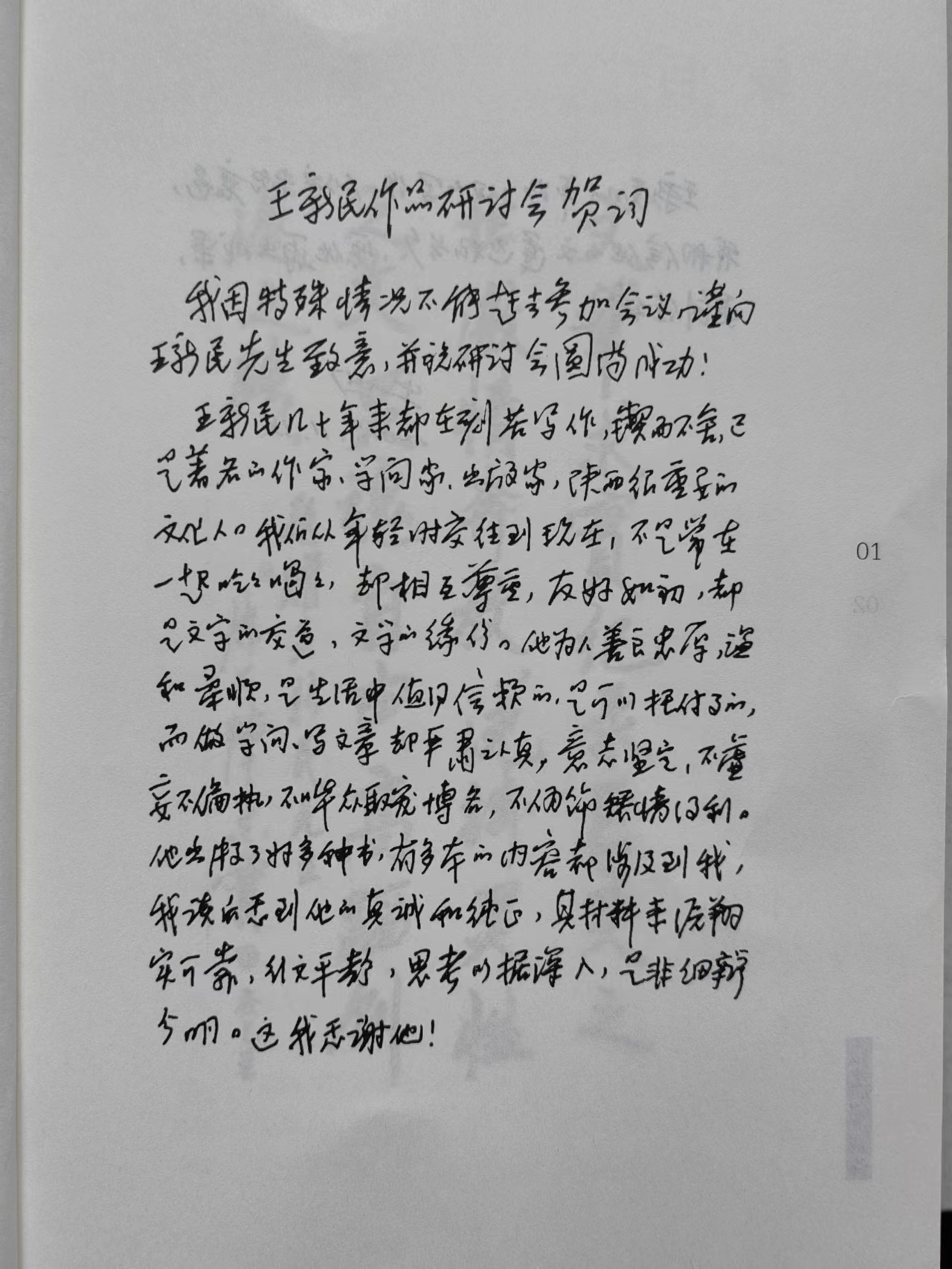

这得益于西大中文系的写作课,郑定宇、冯有源、张书省和王忠全老师结合自己的创作实践,深入浅出为我们讲解文学创作的基本知识。此外,学校还邀请已经毕业的校友贾平凹、和谷等作家来校给我们做文学创作报告,他们现身说法,以他们的创作实践给我讲述创作的基本规律和方法。因此,我们后来涌现出方英文、马玉琛、李浩、刘林海、董惠安、陈敏、梁文源、陈文远等一批作家、诗人。七七级和七八级也出现了薛保勤、王宏民等诗人和作家。记得有一次收到一个邮件,仔细一看收件人是王宏民,而不是我,于是就找到七八级王宏民学兄予以转交,毕业后,王宏民分配到陕西电视台工作,写过电视剧本,他还发掘古老的民间乐器埙、玉笛等,在拙著《贾平凹纪事》分享座谈会上演奏助兴,令人动容感念。

我在班上除了担任团小组长,还担任武复兴老师唐诗概论、雷树田老师诗词格律的课代表,在协助老师服务同学过程中得到了锻炼,不仅增长了知识,而且锻炼了口才。小时候不幸染上口吃,说话结结巴巴,惹人发笑,越发自卑,很少讲话,不过在家乡说的是陕西话。到了西安上大学,慢慢学说普通话,开始有点醋溜,就像正在热播的电视连续剧《装台》上人物的对话,久久为功,歪打正着,普通话不仅说得顺溜,而且矫正了口吃,这当是上大学的意外收获。

那时西大每周六(只有一个星期日的休息天)晚上在西门内放映电影,一般连放两部,没有凳子,教师及其家属自带凳子,我们学生无凳可带,就站着观看,好在年轻,不觉其累,那时开始进口外国影片,我记得看过俄罗斯的《列宁在一九一八》,日本的《望乡》,印度的《流浪者》,朝鲜的《卖花姑娘》等等,其中的对话“面包会有的,牛奶会有的,一切都会有的”和插曲《草帽歌》《拉兹之歌》在同学们中传说和传唱,以致几十年后同学聚会时还在传唱。作为中文系,教学需要,也组织在学校电教室看过《飘》《蝴蝶梦》《彩云飞》等电影。

同时,学校礼堂也时不时有一些学术报告、文艺演出活动。我也去历史系旁听过张岂之等教授的历史课或讲座。此外中文系还组织大家去外面看电影和戏曲,记得在省军分区礼堂看过《中途岛之战》《啊!海军》,在新城剧场看过话剧《假如我是真的》,在西安大厦看过歌舞《丝路花雨》,在小寨剧场看过电影《人证》《追捕》,在易俗社看过秦腔《双锦衣》《周仁回府》《三滴血》等。受到戏曲文化的熏陶,以致我成为秦腔票友,每年都要看上几场秦腔,也写过一些观戏感。据李明斌兄说,《人证》《赣水苍茫》是班干部用自己名字套出来困难补助,然后组织的集体活动。雷生润兄也回忆说看《丝路花雨》是和庆祝女排夺冠同步进行的。

同学之间交流也多是围绕学习,我们宿舍来自五湖四海,既有陕北的李浩、武兴元,也有陕南的陈敏,当然以关中的居多,王荣、李彦民、何智敏、张养年、雷生润、洪继龙,虽来自不同地域,操不同的方言,但不仅不影响交流,反而就像男女搭配干活不累一样取长补短,畅所欲言,或如李浩在《我们七九级》一文中所言:“我虽是陕北人,但与几个陕北老乡并没有深交,反而倒是与户县的何智敏、蓝田的王荣、雷生润、李彦民,大荔的王新民,合阳的洪济龙之流沆瀣一气。”

有时老师也带领我们参加一些学术活动,记得大三时,在止园饭店随老师参加过全国唐代文学学术研讨会,得以幸会傅庚生、霍松林、萧涤非、傅璇琮等省内外唐代文学专家,还有幸得到了有些专家的书写唐诗或自己创作的诗作的墨宝。

另外,老师还带领我们到西安南院门的古旧书店参观古籍版本,使我们大开眼界,了解了基本的图书版本知识,领略了古籍的博大精深,为我以后进入出版界打下了基础。

礼拜天,除了泡图书馆看书学习外,也和同学逛逛书店或公园或市内的名胜古迹,也有外校的中学同学来串门,交流读书学习经验,或结伴去附近城墙边溜达谈心,或交换书籍,记得陕西师大的郝正权、西安财经学院的张某就交换过罗曼·罗兰的《约翰·克里斯多夫》等书。也应邀到过同班同舍王荣的蓝田老家涝池村,记得正值夏季,半路上突遇雷阵雨,淋成落汤鸡,到王荣家,王荣母亲给我们烧了一锅稠酒,喝得浑身发热,衣服很快就干了。

寒暑两个假期基本是在老家度过,那时也无勤工俭学的概念,更无外出旅游的意识。家里人少地多,父亲在外地乡镇工作,我是长子,一回到家要么在家帮着母亲干家务,要么下地干农活,因为在中学时期就学工学农,两个假期就回家干活,所以劳动的基本功还在,我能两个手同时采摘棉花,速度不亚于妇女。记得有一年,天大旱,人畜饮水紧张,就与休假的父亲和弟弟在自家院子打了一口水窖,解决了人畜用水。还记得有一年暑假邀请同班同学崔杰和陈敏到我家游玩过。受到我母亲和妹妹春香的款待。夜晚土炕热,白昼花生香;还去大荔中学看望就读的弟弟,在大荔县城还见到曾在白河县工作过的右派老秦,他摘帽后返回大荔老家,我们3人蹬车30里,在时任两宜公社领导的父亲的宿舍里找寻到了干馍充饥哩!还一起赴合阳看黄河!

临毕业时,韩老师还带领我们部分同学游览考察了西安城南的名胜古迹,在校时我和同学也去过附近的钟鼓楼、大小雁塔,但通过游览考察城南名胜古迹,才知道自己的孤陋寡闻,才知道佛教的八大祖庭中的六个就在西安城南一带,才知道宋人就写有《城南游记》一书,才知道还有无数的古迹毁于战火天灾。我们考察一行的同学也因此加深了解和友情,互称城南战友。考察完毕,我就以此撰写毕业论文。

大四,由于快毕业了,要集资做毕业纪念册,同学互赠笔记本等礼物,还有实习的费用等,加之物价上涨,因此助学金已入不敷出,除父母给有限费用外,还得到外婆、姨夫、堂弟等亲朋的资助,在此向他们致谢!应该致谢的还有我的本家堂叔王德善,他人如其名,节假日我去他工作的陕西建筑总公司蜗居里看望他,他总是尽所能地招待我,也搭过他的顺车回家或返回西安。总之来说,大学四年,勤俭节约,花费不到家里百元,与今天大学生的费用那简直小巫见大巫了。毕业前夕曾报考过研究生,专业课成绩不错,可惜外语拉分,差了十几分与硕士失之交臂,也不遗憾,免得上研究生再给家里增添负担。

毕业前夕,我们班搞了一本纪念册,第一页写着马克思的一段名言:如果我们能选择一种最适合于我们为人类服务的职业,那我们就不会在这种职业的重压下变得意志消沉,因为我们是在为全人类做出牺牲;那时,我们就会感到一种并非毫无价值的、狭小的、利己主义的欢乐,我们的幸福将属于亿万人,我们的事业将与世长存。

毕业前夕面临的最大选择就是分配工作,那时不像现在要自己找工作,那时是工作找人,因为十年浩劫,人才断档,刚恢复高考三年,各行各业都在抢夺大学毕业生。记得班主任晁华甫老师曾找我谈话,让我做好思想准备,服从分配,很可能分到党政机关,因为党政机关需要的人多,省委组织部、宣传部、省政府办公厅、团省委等机关都有名额。我表示服从分配,最好留到西安,哪个单位都行,最好文化单位。在服从组织分配的前提下倾向于西安的省级文化单位。从晁老师的口风分析十有八九要分到党政部门的。

但毕业前夜,一项土政策改变了毕业分配方案,那就是陕北陕南考生少,但又急需人才,因此属于陕西省直辖的西北大学就出台陕北陕南学生原则哪里来回哪里去。我们班除当年考上应届研究生的李浩和学习成绩前15名同学可选择工作外,其他陕北陕南籍同学全部分回原籍,本来可能分到出版局出版社的方英文同学也不例外,英文想去《长安》,但西安市文联并无西大中文系分配指标,故不得不先回商洛创作研究室工作。十年后打回西安,先在《收藏》杂志做编辑,后在骞国政主持的招聘中,与耿翔等友人考入《陕西日报》,此是后话。而我有幸分配到陕西人民美术出版社工作,这是毕业三十年后,在英文写的纪念文章中才得知的。塞翁失马焉知非福,如果当年英文分到出版社工作也许会成为一个优秀编辑或总编辑(后来英文成为《报刊荟萃》主编就是证明),但可能失去一个著名作家,英文的创作成就足以佐证。

同宿舍的陈敏分配也不顺利学习成绩位居第12名,第一次分配方案公布在省工会,因他想去《陕西工人报》;后因第二榜分配方案有变与调整,李井兰副总支书记和晁华甫老师召他至系办公室,动员他去省供销社或省物资局,再鼓励他去汉中中文系任教,并讲汉中籍的黄鹏程、徐志军同学想去不能,因他发表作品多(《长安》的组诗“我从春天走来”,《飞天》组诗“晚自习”等50多首),但陈敏已联系《安康日报》,《安康日报》答允调等了他4年的未婚妻自白河县水泥厂进《安康日报》,故坚拒郭总支书记、晁华甫老师挽留,在当年西大中文系分配计划并无安康指标情况下,恳请郭扬威总支书记亲笔书写推荐信、荐他至《安康日报》;郭总支书记推荐信表明是陈敏热爱家乡,自己要求去《安康日报》的。未料想,刚回安康不久,7月30日,安康遭遇百年未遇之大洪水,幸亏及时登上楼顶躲过一劫。大难不死必有后福,是安康第一个加入中国作协的会员,很早也评上高级编辑的正高职称,他的诗情洋溢,创作了大量诗歌,结集出版多部诗集。

毕业40年后的今天,回想大学生活,庆幸我们赶上改革开放的好时代,不仅衣食无忧地学习到较为系统的古今中外文学史、文学理论、美学理论、创作知识,而且涉及哲学、历史、马列主义等有关理论和知识,使我们建立健全起三观,掌握了分析问题、解决问题的能力,进入社会后面对各种机会或诱惑,能够心系一处,应对各种环境、工作,用时兴的用语就是在危机中育新机,在变局中开新局,有所不为有所为,干出一点成绩并获得应有的称肯或待遇。因此,借此文,我要衷心感谢母校西大!感恩给我们传道、授业、解惑的老师们!也感谢与我相伴四年互学共勉至今还在群里或聚会里知无不言言无不尽的同窗们!也感谢支持我们的亲朋好友们!在此向他们鞠躬致谢致敬!唯有继续努力回报他们的关爱。

2023,7,15于上林苑

作者简介:(王新民,79级,汉语言文学专业,陕西省委宣传部,联系电话:13060422083。王新民简历:中国作协会员。陕西大荔人,西北大学汉语言文学专业毕业,文学学士。陕西省委宣传部原二级巡视员。现为陕西省新闻出版(版权)电影检测中心审读员。1982年开始写作。业余创作并出版《行余集》《贾平凹打官司》《书友贾平凹》《真话真说》《走马书林》《渭河大水灾》《不惑集》《高考大透视》《〈秦腔〉大合唱》《大地美容师》《一部奇书的命运》《一本书的故事》《寻访高兴》《人生忠告》《贾平凹纪事》《黄土高原上的银铃——人民艺术家贠恩凤》(入选中共陕西省委宣传部精品出版项目)、《策划贾平凹》等。)