2018年,我为译林出版社编写了百年来名家写父亲和母亲的两本散文集,那是我一直埋藏在心底里的另一个夙愿的滥觞——以此为鉴,我也想客观真实地书写一下自己的父亲和母亲,虽然他们只是一个小公务员,却也是遗落在历史沙滩上的一粒尘埃。

2022年清明前,我和弟弟去隐龙山公墓祭扫,那正是父亲诞辰100周年祭时,我写下了《父亲最后的眼泪》一文,并做了一次增删,主要是删除了一部分自觉不合时宜的文字。我曾经试投过一个大型刊物,因为某种原因,他们十分客气地婉拒了,我当然也十分理解他们的难处。于是,我就将此文埋葬在电脑里,作为自我安慰的悼文,能否在有生之年见天日,已不抱什么奢望了。

又过了一年多,《美文》杂志一位女编辑来约稿,手边没有存稿,我就试着将这篇尚未仔细校对过的文稿,寄给了他们杂志的老主编看看,谁知稿子如泥牛入海无消息了。孰料,今年第四期《美文》突然发表了此文,这让我惊讶不已,更让我没有料到的是,这篇文章还引发了一场小小的风波。在《美文》公众号点击率不断上升,而且随着《收获》杂志公众号的转发,读者阅读量飙升。尔后,《中国作家网》又转载了这篇平平淡淡的传记文字,引起广泛的热议。这是我始料不及的事情。更令我激动的是,就在这一过程中,无意之中,我们寻觅到父亲的一些新的历史资料和信息,让我终于厘清了父亲曾经从哪里来,又到哪里去的人生求学路径,对于梳理他的人生轨迹和思想脉络,有了更清晰的认识。

另一个让我获得巨大惊喜的是,此文在西北大学校友群里引发了反响,以及促发了杨德生先生为此撰写了《一篇美文引发的一段佳话》一文,其中许多史料的钩沉和推断,佐证了父亲当年只言片语的许多说法。

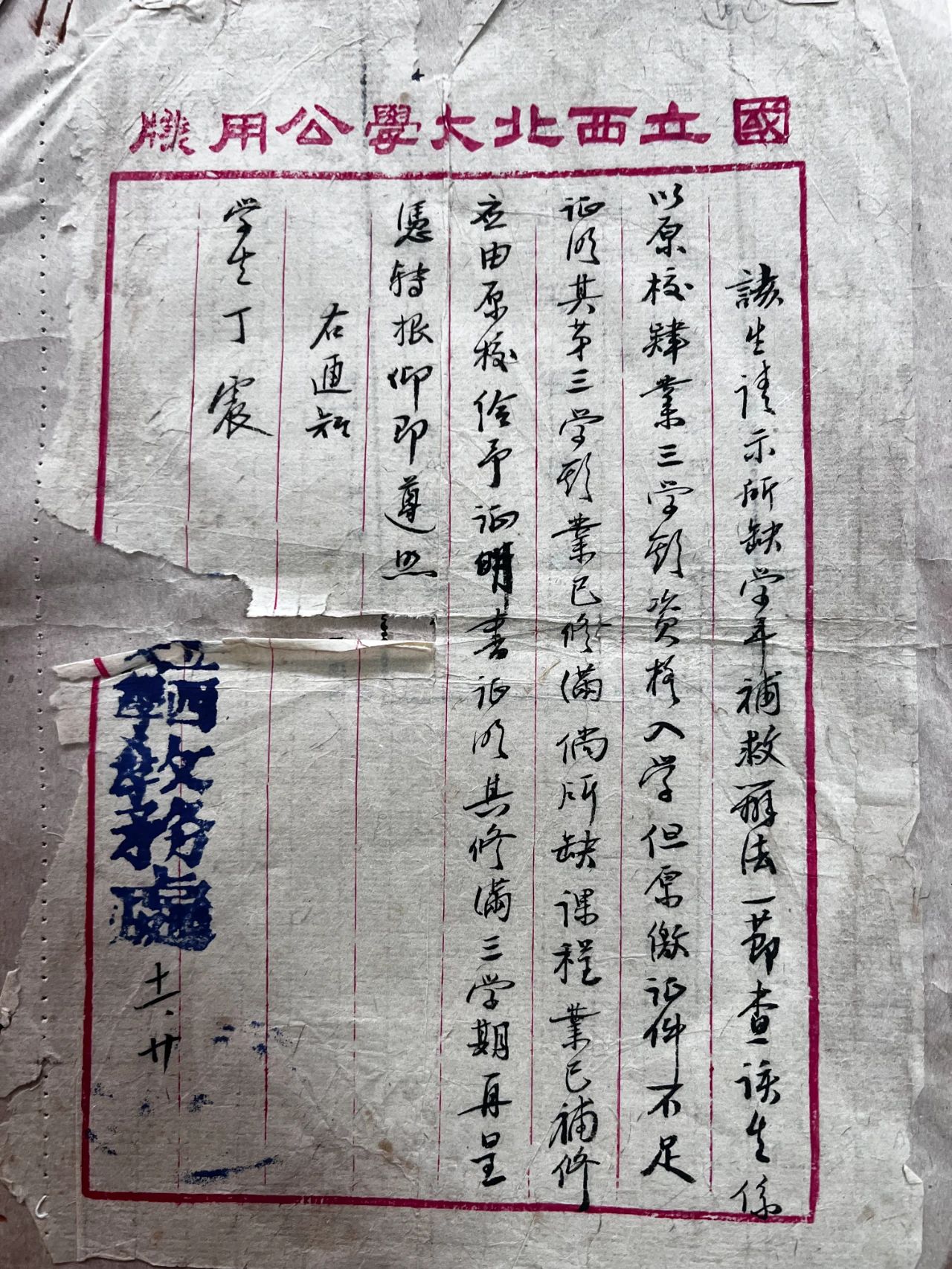

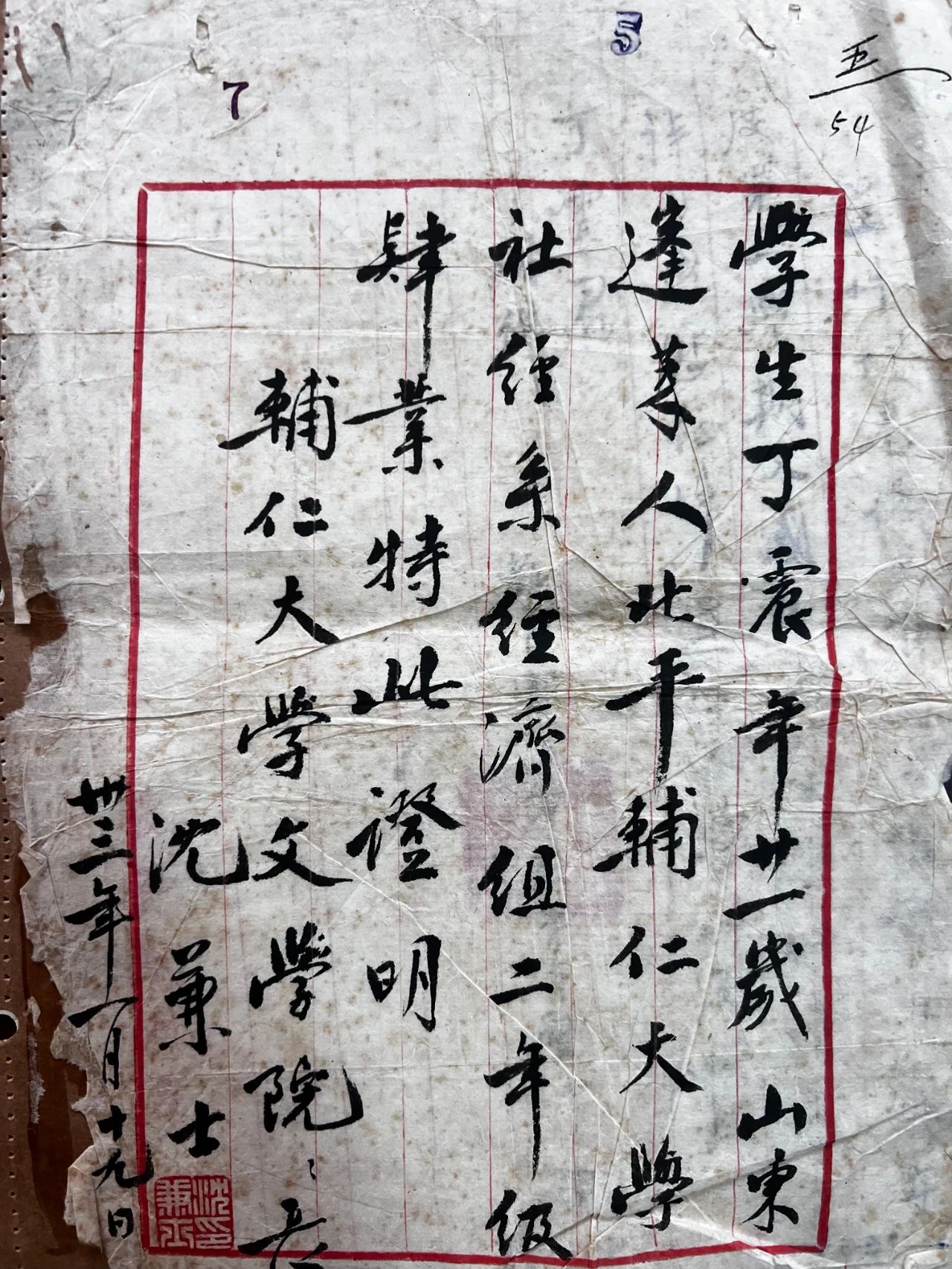

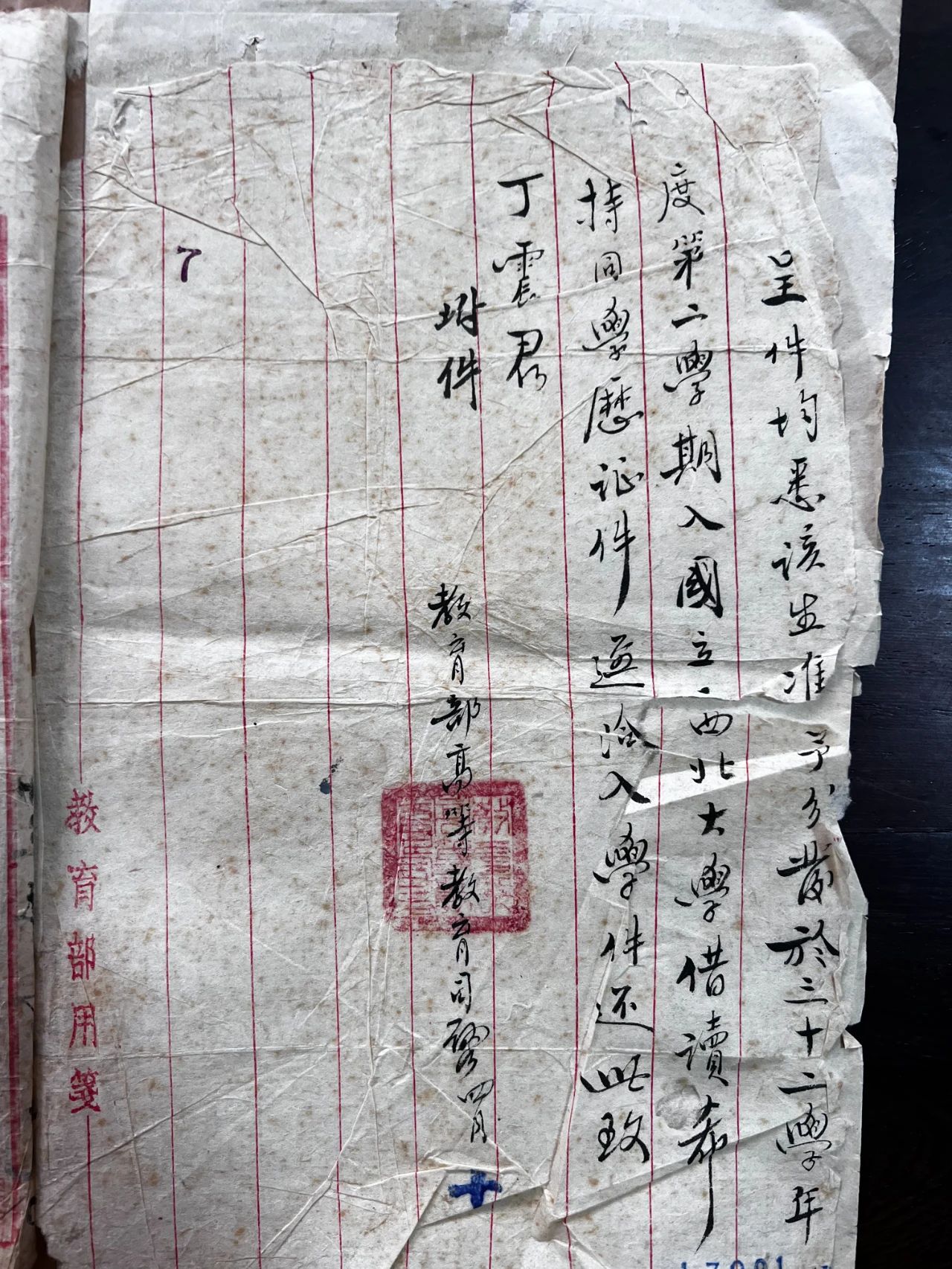

也许,正是父亲在天之灵的指引,《父亲最后的眼泪》发表后,冥冥之中,4月12日我让弟弟去老屋寻找是否有父母遗留下来的资料。次日上午,弟弟在老屋的厕所小阁楼上,找到了父亲的毕业证书和一些照片、笔记。送到我家时,已是中午,我匆匆翻阅了一下,隐隐感觉到许多谜底可以解惑了。而恰逢那天下午几个朋友约我到20公里外的地方去打牌。打到21时许,忽接《收获》杂志公众号编辑的信息,让我22点前将文章的图片资料发给他们,我说,容我23时发出,便匆匆打车回家,迅即找出父亲的肄业证明和毕业证书,拍摄后发给他们。他们还要求加注,慌慌忙忙中,我用微信手写时,竟然将肄业写成了“肆业”,一经转发,立马点击率过万,但也引发了有人借文中误植的错别字大做文章,我立即做出检讨,并向读者致歉,责任全都在我。

这些花絮并不重要,重要的是,我反思,这样平平淡淡的一篇文章,为什么会获得如此多的人关注呢,或许,是文中那些人性的元素在起作用吧。

四十一年过去了,父亲在弥留之际流下最后的眼泪,肯定会在回忆其一生经历时,想到他在辅仁大学和西北大学就学时的那段青春岁月。记得少年时代,一年的除夕晚上,我们坐在厨房的小板凳上,等待饺子开锅,父亲突然讲起他们北师大的校长陈垣,又说到了西北联大。直到二十年后,我才知道,父亲读书的年代,陈垣是辅仁大学的校长,并非北师大校长,为避讳论及教会学校,隐瞒其辅仁的身份,就像脸上刺字的囚徒,犹如霍桑小说《红字》里那个白兰太太胸前永远代表着耻辱的红字那样,父亲使用“借代”的修辞手法(辅仁并入北师大也是史实),正是他隐瞒内心创痛与恐惧的表现。他的这段经历引起了我的好奇,但是,这个历经80年的谜——父亲从辅仁大学转到西北联大,中途经历了哪些不为人知的故事,有些逐渐清晰了,有些却仍是永远无法解开的谜,因为,其历史的底片已经被父亲带进了天堂档案馆。

读了杨德生先生的文章,我十分感动,父亲学业的最后停泊地——国立西北大学,成为他当之无愧的母校,所以,当西北大学校史馆希望收藏父亲毕业证书的信息一到,我立刻就毫不犹豫地将原件捐献给西北大学,魂归母校,当也是父亲的夙愿。

近日,我甩开了许许多多的事务和写作,重新整理和寻找父亲留下的资料,在一个装有许多家庭老照片的袋子里,又有了两个重大的发现:一个是父亲进入西北大学的两件公函;一个是80年前的三张同学旧照,其中一帧注明是城固,确凿无疑就是西北大学校址所在地。

上次匆匆为《父亲最后的眼泪》微信公号补图,将沈兼士先生证明父亲辅仁大学肄业的手书拍摄后发表,原以为父亲就是仅凭沈先生的推荐转学,插班进入国立西北大学的。其实,在沈先生八行笺背后,隔着一层薄薄的宣纸,还有一页沈先生证明手札背后藏匿着的当年教育部的批复公函。当时,我以为沈先生的手书是裱糊在牛皮纸上的,后面还衬了一张有字的宣纸,便傻傻地企图辨识沈先生所书肄业证明背后透过来的文字,随即一个闪念,促使我试试能否揭开证明书。孰料,沈兼士先生的手札并非是裱糊上去的,轻轻地翻页,教育部的批复公函便赫然在目,它让我激动不已。更让我兴奋不已的事情还在后面,我又在另一个照片袋里看到了一张分离出去的西北大学一份审查父亲入学的公文,按照时序排列三份文件,我终于厘清了父亲进入西北大学的过程。

也许,亦如杨德生先生推断的那样,父亲从北平来到城固西北大学求学,是沈兼士先生的推荐。据我所知,父亲曾经说过,他们同学里有一个要好的“十兄弟姐妹”群,是否其中有辅仁同学同行,就不得而知了。但我推测,辅仁同学中去西北大学就学者,可能并非父亲一人,至于他们为什么没有投奔西南联大,而是去了西北联大,或许沈先生的推荐起了很大作用。作为一个出生在西北汉阴的中国文字学、训诂学的大师,以前我只知道他的哥哥沈尹默,却不知沈家三兄弟皆为北大名教授,誉为“北大三沈”。而沈兼士则是章太炎的学生,长期担任辅仁大学文学院(大文科)院长,亦担任过“代理校长”之职,其为人为文受到了鲁迅、胡适、陈垣、杨树达、陈寅恪、顾随等许多大师的赞赏,曾任“北大研究所国学门主任”,亦为奠基“故宫博物院文献馆”做出了贡献。

本以为是沈先生的一纸手书推荐,父亲就顺利地进了西北大学,其实,即便是战时,国立西北大学的审查也是非常严格的,要为一个学生插班“借读”,也是要经教育部报批的。其三封信件的顺序应该是:第一份公函是用“西北大学公用笺”书写给我父亲的函件,为教务处在审核父亲学籍时,对第三学期学业是否修满发生了疑问,签署日期应该是1943年11月20日,并盖有“国立西北大学教务处”的蓝色印章,这也就佐证了父亲是1943年底抵达西北大学的。所以,第二封信件应该是父亲接到此函件后,缘此请辅仁大学开具肄业证明书,遂有了盖有沈兼士私人印章的手书。时为1944年1月19日,这一天正是农历的小年,难怪胡适称沈先生是“一个很能工作的学者”,顾随说“先生是学者,而且是具有办事的心与力的学者”。除此而外,正如柴德赓所言“沈先生是一个坦白刚直、热情而又富于正义感的人”,从他参与营救陈独秀,到为一个籍籍无名的学生写肄业证明书,便可见一斑。第三封公函也是用宣纸书写的,是印有“教育部用笺”批复的,编号为17091号,落款为教育部高等教育司四月十日,并盖有方印一枚。至此,其插班入学西北大学的公函一应俱全。直到1946年修满学业,成为国立西北大学法商学院经济系毕业生,《父亲最后的眼泪》背后的欢颜就学故事,终于画上了一个圆满的句号。

目睹这三份均用毛笔书就的公函,我真的是爱不释手,作为一个书法爱好者,我觉得它们的珍贵之处,不仅仅是在其书法的“童子功”深厚,更重要的是它们充盈着文人的书卷气。我曾经与著名书法家黄惇先生探讨过书法的境界问题。窃以为,文人的手札之所以是书法的上品,就是因为在随意率性之中书写,浑然天成,不刻意,不雕琢,亦如王羲之酒后书写《兰亭序》那样,酒醒时就未必写成这样的佳作,黄惇先生亦同意此说。所以,反观这三幅书法作品,除了沈兼士为名人手札外,其他二人的作品,也许那就是一个旧时代文抄公书写的公文,归属于“馆阁体”书法。但是,它又不纯粹受“馆阁体”的约束,隐隐透露出了新文人的书写风格,也就是有了自身的特质。尤其是西北大学教务处的公务人员,不管是处长,还是普通职员,其手札远比当今的许多自诩为书法大师的书写自然、放达、高古得多。然而,更为可贵的是,它们的文物价值更高,它不仅折射出那个时代西北大学严谨的治学风格,以及教育部办事的一丝不苟风气。更难能可贵的是,那个时代无论是大学者,还是公务员,其认真办事的风范,让如今的我们羞愧不已。

据我推测,这三份公函显然是1979年十一届三中全会后,中共中央发布了关于清理档案的文件,所以,20世纪80年代初开始清理退还个人档案。这些资料应该是归还给本人的部分档案,其装订打孔的痕迹还在,说明原先一定是装订在一起的。我想,其中抽掉了的那些在上海善后管理所的档案,必附其后。那个保管档案的人事处长兄弟告诉我,父亲的不当言论,就在其中,可惜父亲也许至死都不知晓其中的奥秘。即便是归还的这些历史档案,父亲宁愿藏匿起来,也不想让我们看到,可见他的“恐政”情结深重。

我久久凝视着这三份书法公函,反复斟酌,是自家留下作为纪念呢,还是捐给父亲的母校?梦中,我问父亲,他说:从哪里来就回哪里去吧!

抗战期间,国民政府转移高校,除了去陪都重庆,分流到西南西北的策略,成为中国教育史上的一个奇迹和壮举,也成为许多知识分子的一个难以释怀的悲喜梦境。像国立中央大学(南京大学前身)、国立山东大学、国立交通大学等多数高校迁至重庆外,分流到西南联大和西北联大的高校只占百分之三十几,以京津冀高校为主。西南联大先是在长沙成立了临时大学,后迁至昆明,成为中国教育史上的一颗璀璨的明珠;而西北联大先是在西安由国立北平大学、国立北平师范大学、国立北洋工学院(如今的天津大学,我的叔父也是这所学校毕业的)牵头,融合了西北各校组成了西安临时大学,于1938年更名为国立西北联合大学。仅仅一年后的1939年,西北联大就进行了改组,拆分为国立西北大学、国立西北工学院、国立西北农学院、国立西北医学院等高校。

而被拆分出来的西北大学是唯一的一个综合性大学,其历史最悠久的就是法商系,它的源头有两个,一个可以追溯到光绪二十八年(1902年)创建的陕西大学堂,此为“陕源”。而“京源”则是清政府总理各国事务衙门大臣、京师大学堂管学大臣等1899年奏设的俄文学堂,1912年更名为外交部俄文专修馆,此后不断改名,直到1932年才改成北平大学商学院,1934年与法学院合并成为北平大学法商学院。而来到西安时,这支中国法学和商学师资力量最强的学科,在学科拆分后,便成为国立西北大学的王牌学科,也许这就是父亲在西迁中,从辅仁大学社会经济系选择西北大学法商学院的理由吧。我不揣冒昧地猜想,在父亲的心底里,埋藏着一个想从政做官的心理,从他1946年毕业后,选择去上海善后管理所便可见端倪。若不是那句口无遮拦的“名言”,他可能会平步青云,因为新中国建设缺乏的正是这一类稀缺人才,他岂肯一辈子做一个憋屈的小公务员呢。这让我时时想起契诃夫笔下《小公务员之死》中,那个庶务官切尔维亚科夫行状。与切尔维亚科夫不同的是,父亲恐惧的不是上级高官,而是从一个“迷政者”,变成了一个“恐政者”。也许,当年在西北大学读书时,系主任罗章龙后来的命运,更是给他的仕途增添了许多暗夜里的梦魇,所以,他一再劝我们不要从政从商。其实,父亲是一个热爱文学的人,我少年时代读过的大量小说,就是从他枕边偷来读的,可惜他没有去读文学专业。

话题应该转到他在西北大学的同学上了。在我翻检到父亲早年泛黄的三帧照片中,有一帧确凿无疑是他在西北大学的同学留影,因为照片的左侧空白处落款是“九个孩子摄于汉江之畔,三十四年正月初四日纪念于城固”。不是“十兄弟姐妹”吗?怎么“遍插茱萸少一人”了呢?这其中肯定会有1946年在西大法商学院毕业学生的后代,还能够辨识出其中哪一位是他们的父母,可惜这样的寻人启事,就像大海捞针一样艰难。而杨德生先生能在那届毕业生中找到了两位,就算是幸运的了:一个是从安徽考进西北大学法商学院的刘淑端女士,因为她后来留校任教了,所以人人皆知;另一位是韦佩弦先生,她的女儿韦苇1977年考上西北大学后也留校了,曾任经济系主任。

九个孩子摄于汉江之畔,

民国三十四年(1945年)

正月初四日纪念于城固

另外两帧照片,一帧是在苏州虎丘,另一帧似乎像是在南京梅花山的一棵梅花树后照的。显然,那是父亲去上海工作后拍摄的,不知旁边站立或坐着的男女,其中是否有西北大学的同学呢,不得而知。

北雍,南雍;西大,南大。建校都是在1902年。“岁月幸同庚,诗书复同道。”(朱熹)我与西大的缘分不仅仅是家庭和个人的,更是两校学科携手共进、砥砺前行的历史见证。我要特别提到的是当年副校长李浩君,他是专攻古代文学的学者,为文学院的学科建设付出了巨大的努力。近二十年前,在我执掌南大文学院的期间,西北大学古代文学就挂靠南京大学招收博士生了,后来西北大学文学院建立博士点后,他又为南京大学古代文献专业历经几十年的大工程项目作出了巨大贡献。那个时代,我对父亲和西北大学的前缘一无所知,南大和西大的结缘,完全就是缘于人性中的一个义字和一个信字联结。

往事如烟,但如烟的往事却无法阻隔我和西北大学这几代人的情缘。在西北大学毕业的前辈学者何西来(何文轩),因与1978年从文学所调到南大中文系的许志英,以及调到江苏出版社的徐兆淮曾经是同事,所以,除了开会,南来北往经常相聚。他去世后我还专门写了一篇《告别不了的“何老别”》的悼文。我在文中写道:“‘光明正大’是对何西来先生人品的最高褒奖,文坛口碑极好的何西来先生一生之中给许多学人留下的第一印象就是他的刚直不阿的人品,许多人将其归于先生的性格特征,我却认为,这种性格是在知识分子经历了许多次大风大浪的考验后,才得以大彻大悟的一种品性与良知,有了这样的底色,何愁不能唱出一曲士子铁板铜琶大江东去的壮歌呢。”与自己小一轮(十二年)的校友相比,同是西大人,父亲的胆气早已在那场斗争中被销蚀干净了。因为何西来先生没有经历过那种残酷,想到这里,我原谅了父亲后来怯懦的选择。

再看朋辈西大人,几十年来,王富仁、何锡章、周燕芬都是同学科的挚友,而赵康太先生不仅是多年朋友,还是南京大学中文系著名学者陈瘦竹先生的博士,也是南大的校友,他们都为西北大学文学院赢得了很大的声誉。

坊间传说西北大学文学院是培养作家的摇篮,此言不虚。1979年,《文学评论》杂志让我跟踪一个青年作家进行深度研究,我毫不犹豫选择了贾平凹,四十五年来,我们的交往是淡如水的君子之交,心灵却是相通的。1984年我在人民文学出版社参与编辑《茅盾全集》,楼上办公室就是牛汉先生,他的女儿史佳也是茅编室的同事,我不仅喜欢牛汉的诗歌,更喜欢他刚直不阿的性格。而我最欣赏的当代东北女作家迟子建,没想到她竟然也是西北大学毕业的。直到刚才,我才知道,交往了三十年的《小说评论》杂志前主编李国平兄是西北大学77级中文系学生,而《美文》执行副主编穆涛也是毕业于西北大学。

眼前的这些朋友的面影一个个闪过脑海,构成了一幅幅历史长镜头的画面,其每一个人的背后,都有一段难以忘怀的故事。当我4月13日那天刚刚知道父亲就是西大人的时候,百感交集之中,我虽是一个无神论者,但我相信,我与西大的结缘,皆为冥冥之中父亲在天之灵的引导。

到了那一天,我会在天堂里向父亲倾诉他泪水背后所发生的一切动人的漫长故事。

丁 帆 南京大学中国新文学研究中心主任、教授,博士生导师。

图文来源:“美文杂志”微信公众号